深度科普: 为何恒星核聚变到铁就停了? 那么重元素是怎么产生的?

从本质上讲,恒星是由引力坍缩形成的巨大气态天体,主要由氢和氦等轻元素构成 。其内部时刻都在进行着剧烈的核聚变反应,这一过程不仅是恒星能够持续发光发热的能量源泉,更是宇宙中元素形成的关键机制。

可以毫不夸张地说,恒星就是宇宙中的元素工厂,众多元素在恒星内部诞生并逐渐丰富了宇宙的物质构成。

在恒星的演化历程中,核聚变反应起着核心作用。恒星内部的高温高压环境,使得氢原子核能够克服彼此之间的电荷排斥力,发生聚变反应,形成氦原子核。

随着时间的推移,当恒星内部的氢燃料逐渐消耗殆尽,恒星的核心会因引力作用而进一步收缩,温度和压力急剧升高,进而引发氦核聚变,生成更重的碳、氧等元素。这种核聚变反应的链条会随着恒星质量的不同而持续推进,逐步合成越来越重的元素。

为什么恒星的核聚变反应通常到铁元素就停止了呢?而那些比铁更重的元素又是如何在宇宙中诞生的呢?

在恒星内部极高的温度和压力条件下,氢原子核开始了它们充满活力的 “舞蹈”。

以太阳为例,其核心温度高达约 1500 万 K,在这里,氢通过质子 - 质子链反应开启聚变之旅。四个氢原子核(质子)经过一系列复杂的反应,最终聚变为一个氦原子核,同时释放出巨大的能量,这个过程就像一场绚丽的能量盛宴 ,以光子和中微子等形式释放出的能量,维持着恒星那璀璨的光芒,也为后续更复杂的核聚变反应提供了最初的动力源泉。

在质量更大的恒星中,氦的产生还可以经由碳氮氧循环反应来实现,不同质量恒星的核聚变路径,在一开始就展现出了各自独特的 “个性”。

当恒星核心的氢燃料逐渐消耗殆尽,引力开始占据主导地位,使得恒星核心进一步收缩。这一收缩过程如同给恒星内部的 “熔炉” 添柴加薪,温度和压力急剧升高,从而点燃了氦核聚变的 “火焰”。

此时,三个氦原子核(α 粒子)通过 “三氦反应” 聚变成一个碳原子,这个反应需要更高的温度和压力条件,也标志着恒星核聚变进入了一个新的阶段。碳原子继续与氦原子核发生反应,又可以生成氧原子核 。碳和氧这两种元素,对于生命的起源和发展至关重要,它们的诞生为宇宙中生命的出现奠定了基础,而这一切都离不开恒星内部核聚变这一神奇的过程。

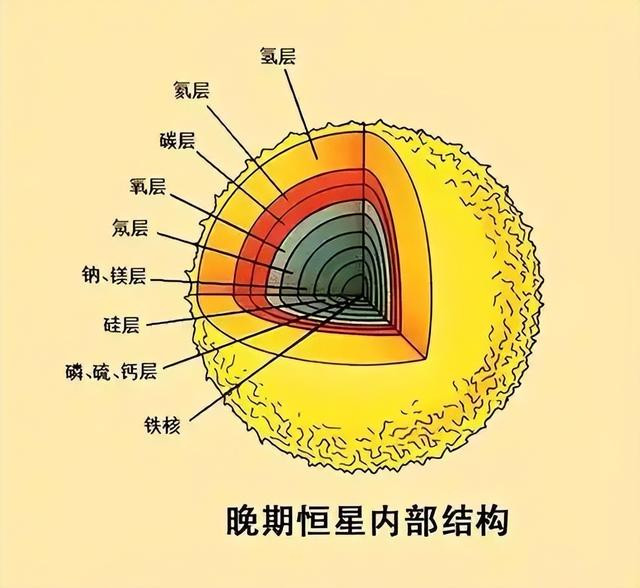

随着恒星演化的继续,对于质量较大的恒星而言,核聚变反应并不会就此停止,而是会向着更重元素的方向持续推进。当核心温度进一步升高,碳和氧开始参与聚变反应,生成氖、镁等元素。在这个过程中,恒星内部就像一个热闹非凡的元素制造工厂,各种原子核不断碰撞、融合,产生出越来越丰富多样的元素。

接着,氧元素进一步燃烧,生成硅、硫等元素。每一次新元素的产生,都伴随着能量的释放和吸收,这些能量的变化维持着恒星的稳定结构和对外辐射,也推动着恒星核聚变反应链不断向前延伸。

而恒星核聚变的最终阶段是硅燃烧过程,这是一场极其激烈且短暂的 “狂欢”。在极高的温度下,硅原子核通过光致蜕变,不断吸收和发射质子、α 粒子等,按照特定的顺序逐步聚变成更重的元素,依次为硫 - 32、氩 - 36、钙 - 40、钛 - 44、铬 - 48、铁 - 52,最终生成镍 - 56 。整个硅燃烧序列异常迅速,大约仅仅持续一天的时间,当镍 - 56 产生时,这场元素生成的 “盛宴” 似乎即将画上句号,因为铁元素的出现,使得恒星核聚变面临着前所未有的挑战,也预示着恒星命运即将发生重大转折。

在元素的微观世界里,铁元素占据着独一无二的特殊地位,这一特殊性与原子核的结合能以及比结合能密切相关。

原子核是由质子和中子(统称为核子)依靠强大的核力紧密结合在一起构成的。若要将这些核子从原子核中分开,就必须施加一定的能量,这个能量就是原子核的结合能。

简单来说,结合能就像是将原子核这个 “坚固堡垒” 拆解所需付出的 “代价”,它并非元素原子核本身所拥有的能量,而是在原子核裂变或聚变过程中,参与反应的原子核需要吸收或释放的能量。从直观的角度理解,原子核里核子数越多,就如同搭建的 “堡垒” 规模越大,要拆散它所需的能量自然也就越高,即结合能越高 。

然而,对于核聚变过程而言,比结合能才是关键所在。比结合能,也被称为平均结合能,其定义为结合能除以核子数。

为了更好地理解这一概念,我们可以将结合能与比结合能的关系类比为国内生产总值(GDP)与人均国内生产总值。一个国家的 GDP 总量再高,如果人口众多,人均 GDP 可能并不出众,而人均 GDP 更能反映一个国家居民的平均经济水平。同样,在核聚变中,比结合能更能体现原子核的稳定程度。

铁元素的神奇之处就在于,它拥有所有元素中最高的比结合能,这就意味着铁原子核是最稳定的。铁原子核内部的质子和中子通过强大的强核力紧密相连,形成了一个极为稳固的结构,就像一座坚不可摧的 “超级堡垒”,其他粒子想要进入其中并改变其结构变得异常困难。

依据爱因斯坦提出的著名质能方程 E = mc²(其中 E 表示能量,m 表示质量亏损,c 表示真空中的光速),可以很好地解释铁核聚变过程中的能量变化。在铁之前的轻元素进行核聚变时,比如氢聚变成氦、氦聚变成碳等,会发生质量亏损的现象。

这是因为在聚变过程中,生成的新原子核的质量小于参与反应的原子核质量之和,根据质能方程,亏损的质量会转化为巨大的能量释放出来,这就是恒星能够持续发光发热、维持自身稳定的能量来源,也是氢弹爆炸威力巨大的原因。

然而,当核聚变进行到铁元素时,情况发生了根本性的转变。

由于铁原子核的比结合能最高,结构非常稳定,若要使铁原子核与其他核子发生聚变,不但不会释放能量,反而需要外界输入巨大的能量来克服原子核之间的斥力,才能使它们融合在一起。

这是因为铁原子核已经处于一种非常稳定的状态,试图让它与其他粒子结合形成更重的元素,就如同要打破一座坚固的堡垒并重新构建一个新的结构,必然需要消耗大量的能量。此时,铁核聚变不仅不能为恒星提供能量支持,反而成为了一个能量的 “消耗黑洞”,这一能量变化特性彻底打破了恒星内部原本依靠核聚变释放能量来维持的平衡状态。

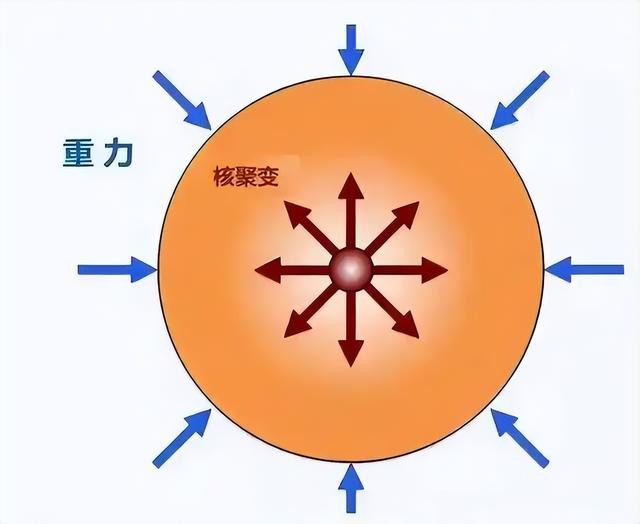

恒星能够稳定存在,是引力与核力之间微妙平衡的产物。从恒星诞生之初,引力的压缩使得恒星内部温度不断升高,当达到一定条件时,氢核聚变开始发生。在这个过程中,核聚变释放出的能量产生向外的辐射压力,与恒星自身引力相互抗衡,维持着恒星的稳定结构。就像一场激烈的拔河比赛,两边的力量势均力敌,使得恒星能够长期保持相对稳定的状态。

随着恒星内部核聚变反应的持续进行,当核心区域的物质逐渐聚变成铁元素时,情况变得严峻起来。铁核聚变不但不释放能量,反而迅速消耗恒星内部的能量。原本由核聚变产生的向外辐射压力,因为能量供应的中断而逐渐减弱,而恒星自身的引力却始终存在且并未改变。就如同拔河比赛中,一方的力量突然大幅减弱,而另一方的力量依旧强大,引力开始占据绝对上风 。

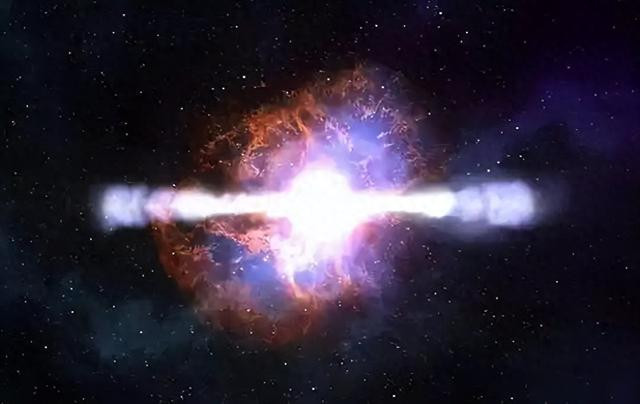

在引力的主导下,恒星核心开始急剧坍缩,物质被迅速压缩到极高的密度,这个过程中会释放出巨大的引力势能。核心坍缩使得恒星内部的温度和压力在短时间内急剧升高,当达到一定程度时,就会引发超新星爆发。超新星爆发是宇宙中最为壮观的天文事件之一,在爆发瞬间,恒星释放出的能量极其巨大,其亮度甚至可以暂时超过整个星系。

尽管恒星核聚变在铁元素处遭遇了瓶颈,但宇宙中比铁更重的元素依然有着独特的诞生方式,这些过程充满了神秘与奇妙,为宇宙的元素多样性增添了绚丽的色彩。

慢中子捕获过程(S - 过程)

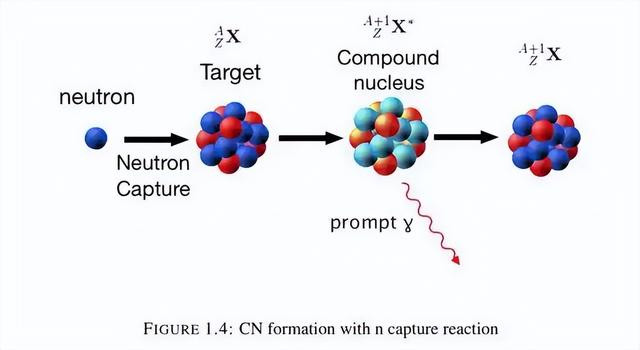

在恒星演化的末期,当恒星内部的核聚变反应逐渐走向尾声,进入渐近巨星分支(AGB)阶段时,一种相对温和的重元素形成过程悄然发生,这就是慢中子捕获过程,简称 S - 过程。在这个阶段,恒星内部虽然不再有大规模的核聚变反应释放能量,但仍然存在着一定的中子源。这些中子就像是活跃的 “小使者”,它们的产生主要源于一些轻元素(如碳 - 13、氖 - 22 等)参与的核反应。

在相对稳定的环境中,铁原子核作为 “种子”,开始与这些中子发生碰撞并捕获它们。由于中子的密度相对较低,捕获中子的速率较为缓慢,平均每 100 年到 1000 年才会发生一次中子捕获事件 。当铁原子核捕获一个中子后,会形成一个新的同位素,这个新同位素可能是稳定的,也可能是不稳定的。如果是不稳定的同位素,它会通过 β 衰变,即原子核内的一个中子转变为一个质子,并释放出一个电子和一个反中微子,从而使原子核的质子数增加 1,原子序数也相应增加 1,进而转变为一种新的元素。

以铁 - 56 为例,它捕获一个中子后形成铁 - 57,铁 - 57 再捕获一个中子形成铁 - 58 。铁 - 58 是不稳定的,它会通过 β 衰变,其中的一个中子转变为质子,同时释放出电子和反中微子,这样铁 - 58 就变成了钴 - 58。钴 - 58 还可以继续捕获中子,重复上述过程,依次形成镍、铜、锌等更重的元素。通过这种缓慢而持续的中子捕获和 β 衰变过程,S - 过程可以逐步合成出从铁到铋之间的大部分重元素 。这些元素在恒星内部逐渐积累,当恒星最终走向死亡,以行星状星云等形式将物质抛射到星际空间时,这些重元素也随之散布在宇宙中,为新恒星和行星的形成提供了丰富的物质基础。

快中子捕获过程(R - 过程)

与 S - 过程的相对温和与缓慢不同,快中子捕获过程(R - 过程)发生在宇宙中最为极端和剧烈的天体物理事件中,如超新星爆发或中子星碰撞。在这些极端事件中,会瞬间产生极高密度的中子流,其密度可高达每立方厘米 10²² 个中子,这就为快速合成重元素创造了条件。

当超新星爆发时,恒星核心的坍缩引发了一场惊天动地的能量释放和物质抛射。在这个过程中,大量的中子被释放出来,铁原子核以及其他较轻的原子核会在极短的时间内(通常在几秒钟内)迅速捕获大量的中子 。这些原子核就像贪婪的 “食客”,不断地吞噬中子,形成一系列富含中子的同位素。由于中子捕获的速度极快,远超过 β 衰变的速度,这些富含中子的同位素会沿着远离稳定线的方向在核素图上 “奔跑”,形成一系列极不稳定的核素。

随着中子捕获过程的进行,原子核中的中子数不断增加,当达到一定程度时,这些富含中子的同位素变得极其不稳定,它们会通过连续的 β 衰变,迅速将多余的中子转变为质子,从而使原子序数快速增加,形成比铁更重的各种元素,一直到铀、钚等超铀元素 。

例如,在超新星爆发的高温高密度环境下,铁 - 56 原子核可能在极短时间内捕获多个中子,形成如铁 - 70 等富含中子的同位素,然后经过一系列快速的 β 衰变,最终转变为更重的元素,如金、铂等贵金属元素,这些元素在地球上都属于非常珍贵和稀有的资源,它们的形成过程却源于宇宙中如此剧烈的事件,实在令人惊叹。

除了超新星爆发,中子星碰撞也是 R - 过程的重要场所。当中子星与中子星相互靠近并最终合并时,同样会释放出巨大的能量和高密度的中子流,引发类似的快中子捕获过程,合成大量的重元素。2017 年观测到的双中子星合并事件 GW170817,不仅首次直接探测到了引力波,还通过后续的电磁观测,证实了此次合并事件产生了大量的重元素,如金、银等,据估算,此次合并事件产生的黄金质量可能达到了地球质量的 10 倍左右,这些重元素被抛射到宇宙空间中,成为了宇宙物质循环的重要组成部分。